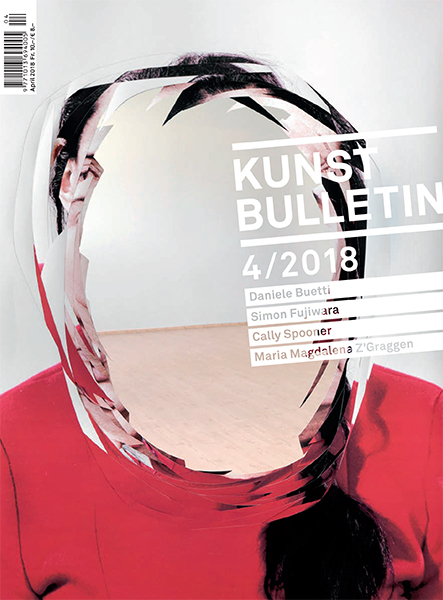

Seit gut dreissig Jahren ist Daniele Buetti international unterwegs. Galerien in Berlin, Brüssel, Frankfurt, Wien und Zürich vertreten den Künstler. Sein Atelier befindet sich im Zürcher Kreis 4, kleine Handwerksbetriebe aus der Umgebung fertigen seine Arbeiten an. Das Wohnatelier dient vor allem der Konzeptentwicklung. Vor Ort befinden sich die neuesten Werke, die Buetti demnächst in der Zürcher Galerie Nicola von Senger zeigt. Ein Gespräch über das höchst anregende Werk.